L'écriture inclusive, un péril mortel ?

Apprenez à démonter les arguments contre l'écriture inclusive !

Temps de lecture : 8 minutes

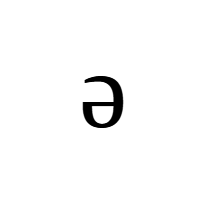

La semaine dernière, je vous ai demandé si vous préfériez le ə ou le ε comme marque de l’inclusif : c’est le premier qui a gagné le sondage, le « e culbuté » cher à mon cœur ! Et je me suis dit que c’était l’occasion de revenir un peu sur l’écriture inclusive et son importance.

Pourquoi tant de personnes rejettent-elles l’écriture inclusive ?

Il faut sauver la langue française !

L’un des arguments les plus avancés est que l’écriture inclusive ruine la langue française, qu’elle menace son intégrité, qu’elle nuit à sa clarté. L’argument de fond, ici, est le conservatisme : la langue est très bien comme elle est, pourquoi la changer ?

À cet argument, je ne peux répondre que ce que disent les progressistes en général : non, les choses ne sont pas « très bien comme elles sont », sinon personne ne voudrait les changer. À partir du moment où au moins une personne dit : ça ne va pas, il y a un problème… c’est sans doute qu’il y a un problème et qu’il faut lui trouver une solution.

En ce qui concerne la langue française elle-même, cet argument conservateur postule que la langue ne bouge pas de toute façon. Qu’elle existe telle qu’elle est, dans un néant social et culturel, et qu’elle n’évolue pas. C’est mille fois faux !

On sait bien que le français d’aujourd’hui n’a rien à voir avec le français du Moyen-Âge. Quant aux règles si chères à ces défenseusəs de la Langue Française, elles ont été mises en place par un conseil de messieurs qui se sont donné le nom d’Académie Française et ont déterminé au 17e siècle que la langue française répondrait à leurs idéaux sexistes et misogynes.

Ainsi, Claude Fabre de Vaugelas, membre de ce boy’s club, écrit en 1647 :

« Le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer chaque fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. »

Ce n’est pas une divinité de la grammaire et de l’orthographe qui a déterminé que « le masculin l’emporterait sur le féminin », c’est un monsieur clairement très misogyne. Et il n’était pas le seul. Et si un monsieur peut décider au 17e siècle que la langue serait réglée de façon sexiste… rien n’empêche des personnes – dames, messieurs et non-binaires – de décréter aujourd’hui que la langue française a besoin de nouvelles règles.

En plus, les linguistes vous le confirmeront : la langue évolue constamment pour s'adapter aux changements sociaux. En réalité, les règles viennent après les évolutions.

De la même façon qu’on n’a imposé le port de la ceinture de sécurité en voiture qu’après l’invention de la voiture, les règles de grammaire et de syntaxe n’apparaissent qu’en se basant sur l’usage.

Plus parlant encore : le dictionnaire ne décrète pas quels mots ont le droit d’exister ou non. C’est une erreur de le penser. Le dictionnaire recense les mots qui sont utilisés – à partir du moment où son utilisation est assez répandue et observable. Le dictionnaire se contente de dire “ce mot est utilisé assez souvent pour que n’importe qui risque de le croiser, il faut donc que nous puissions en offrir une définition”.

La langue évolue toute seule. Les règles et le dictionnaire ne sont que les clergessəs qui en prennent note.

Ce n’est qu’un effet de mode !

D’autres avancent que l'écriture inclusive est une mode passagère et sans impact réel : comment ces nouveaux pronoms, ces points médian et autres concaténations pourraient-iels avoir un impact sur la durée ?

Déjà, à ce type d’argument, j’ai toujours envie de répondre : d’accord, si vous considérez que c’est une mode sans impact sur la durée… pourquoi vous énervez-vous tant à ce sujet ? Pourquoi protestez-vous tant contre quelque chose qui, de votre propre aveu, disparaîtra très vite ?

Oui, bien sûr, certaines tendances linguistiques ont été éphémères et ont disparu avec le temps. Par exemple, vérécondieux, usité au 16e siècle, a fait un grand retour au 20e, mais n’est plus du tout employé aujourd’hui. On en revient à mon premier point : la langue évolue, elle est vivante.

Cependant, si ces détractricəs s’opposent tant à l’écriture inclusive, même en avançant qu’elle disparaîtra vite, c’est à cause de ce que sous-entend l’écriture inclusive en elle-même : l’inclusion.

En effet, l’écriture inclusive accentue la représentation et l’inclusion de tous les genres ; elle cherche à créer une langue plus équitable et respectueuse de la diversité.

Et on sait très bien que ce n’est pas l’effet de mode que craignent les personnes qui s’y opposent. Au contraire, ce qui les inquiète, c’est que l’écriture inclusive devienne pérenne. C’est qu’à travers l’écriture inclusive, on soit contraint de voir, de reconnaître l’existence et la valeur de personnes qui jusque-là étaient cachées sous le manteau du masculin tout-puissant.

C’est compliqué ! Ça exclut les dyslexiques !

Un argument qui revient souvent est celui de la difficulté d’adaptation. L’écriture inclusive serait très difficile à lire, heurterait la lecture, hacherait la compréhension ou l’apprentissage de l’écriture.

En effet, la langue française est éminemment complexe et ajouter de nouvelles règles d’accord ne facilite pas forcément son utilisation. Mais c’est également sous-estimer la plasticité du cerveau humain.

Vous avez pu vous habituer à mon ə, on a intégré des mots de toutes les langues possibles, transformé des expressions, métamorphosé des constructions, intégré des emojis au langage courant…

On s’habitue à tout. On s’adapte à tout.

L’écriture inclusive sera moins difficile à embrasser que le réchauffement climatique, je vous assure.

Par ailleurs, il est vrai que l’écriture inclusive risque d’exclure certaines personnes : les dyslexiques ou les personnes déficientes visuelles, par exemple. Par exemple, les aides à la lecture pour ces dernières (lecteurs audio automatiques) ne sont pas capables d’appréhender les nouvelles formes d’écriture (point médian, etc). Il s’agit en réalité d’un paramétrage assez « simple » à corriger, si tant est que les développeusǝs s’y intéressent.

Quant aux dyslexiques, certainəs ont signalé leur mécontentement quant à cette instrumentalisation de leurs difficultés. En effet, leurs difficultés ne sont évoquées que lorsqu’elles servent à s’opposer à l’écriture inclusive… alors que, par définition, l’écriture inclusive cherche à inclure – et pas juste au niveau du genre, mais bien à tous les niveaux possibles.

Il existe ainsi des polices d’écriture adaptées aux dyslexiques, on peut paramétrer les lecteurs audios… Pour inclure, il faut que tout le monde s’y mette et réfléchisse aux possibilités d’optimisation.

Si quelque chose ne marche pas, on ne le jette pas : on l’améliore.

C’est un truc de Françaisəs râleusəs…

Si vous pensez qu’il n’y a qu’en France qu’on s’amuse à rendre la langue plus inclusive, j’ai le plaisir de vous dire que vous vous trompez. L’écriture inclusive s’invite dans plein de langues !

En anglais, le « they » est de plus en plus usité, dans des acceptions plus larges et inclusives.

En allemand, on utilise plusieurs options similaires au point médian, comme par exemple les « : » : die Leser:innen.

Et en italien, c’est le « e culbuté », le « schwa » qui est en utilisation aussi (comme dans ma newsletter), viens-je d’apprendre : « buon ritorno in classe a tuttə ». En effet, le schwa a l’avantage d’être une voyelle neutre en italien, un son « a » un peu fermé, qui se distingue des suffixes genrés habituels (a, e, i, o) et permet de lire et d’entendre aussitôt l’inclusif.

Une raison de plus pour laquelle l’italien est ma langue préférée…

C’est un truc de woke, ça sert à rien…

Eh oui, forcément, dès qu’on essaie d’être plus inclusivə, il y en a toujours qui s’exclament que c’est juste pour se faire mousser. Comme si c’était quelque chose que toutes les minorités voulaient, de devoir se battre, en permanence, juste pour rappeler qu’elles existent et qu’elles ont le droit d’exister décemment. Humainement.

L’écriture inclusive est politique, oui, de la même façon que l’écriture non-inclusive l’est. L’écriture exclusive s’entête à écraser, à rappeler que seul le masculin a vraiment le droit de cité.

En fait, même si l’écriture inclusive est politique, ça ne la délégitime pas, au contraire : l'écriture inclusive est avant tout un moyen de reconnaître et de valoriser toutes les identités de genre. L'objectif est de créer une langue plus inclusive, indépendamment de toute connotation politique.

Et on est chaque jour un peu plus nombreuxes à l’utiliser, à l’écrit comme à l’oral, car comme son nom l’indique, l'écriture inclusive vise à créer un langage plus égalitaire et inclusif pour toustes.

Dans tous les cas, on ne peut pas dire que l’écriture inclusive ne sert à rien : on sait que les langues ne sont pas neutres du point de vue du genre et que les formes linguistiques traditionnelles reflètent souvent des hiérarchies de genre préexistantes.

L'écriture inclusive cherche à remédier à ces inégalités linguistiques et peut contribuer à une plus grande inclusion et à une meilleure représentation des diverses identités de genre lorsqu’elle est bien utilisée.

Personne n’oblige qui que ce soit à utiliser l’écriture inclusive. C’est un choix personnel - et à ce titre, il faut accepter le choix de chacunǝ !

Par ailleurs, l’utilisation de l’écriture inclusive ne remplace pas le français tel qu’il existe. De toute façon, on sait très bien que la langue va évoluer bien plus vite que les règles qui essaient de l’encadrer.

Au contraire, c’est le moment de faire des expériences et de s’amuser !

Quelle écriture inclusive ?

Ce qui est magnifique avec la langue française, c’est qu’elle est complexe… et que donc on peut tout tester avec. Et aussi, elle a une longue histoire. Parfois, on peut faire du neuf avec du vieux et en termes d’écriture inclusive, je vous invite à piocher dans le passé de la langue française.

Voici quelques options d’inclusivité :

Mon écriture inclusive préférée : l’utilisation de l'accord au féminin avec « ǝ » pour indiquer que tous les genres sont inclus. À l'oral, ça se lit comme si c'était accordé au féminin. C’est l’écriture inclusive que j’emploie principalement dans ma newsletter. On peut l’ajuster, par exemple en choisissant d’utiliser un ε au lieu du ǝ.

Exemple : « Les lectricǝs sont intéresséǝs. »

Une écriture inclusive basée sur le français pré-Académie française : l’utilisation de l'accord de sens. On accorde en fonction de l'importance (numéraire ou thématique) des groupes décrits - et ça règle facilement le problème de l’oral.

Exemple : « Les souris et le chat sont tombées dans un trou. » → Il y a plusieurs souris, elles sont donc considérées comme plus importantes ; on accorde au féminin.

Une autre écriture inclusive « historique », l'accord de proximité : on accorde en fonction de la proximité entre les termes. Comme pour l’accord de sens, la prononciation à l’oral est facile.

Exemple : « Les souris et le chat sont tombés dans un trou. » → « Le chat » est plus proche de « tombé » que « les souris ».

Autre exemple : « Le chat et les souris sont tombées dans un trou. » → « Les souris » est désormais plus proche de « tombé » que « le chat ».

L’écriture inclusive la plus courante, l’utilisation du point médian (ou du tiret ou du point tout court). J’en profite pour rappeler ici qu’il vaut mieux se contenter d’un seul point médian (ou tiret ou point), car comme le dit la Professoresse Eliane Viennot :

« Mettre un deuxième point, c’est faire comme si le féminin n’était pas capable de porter le pluriel, comme si le masculin devait reprendre ses droits avant que le texte se poursuive. »

À l’oral, ça peut se lire en concaténation (“lecteurices”) ou en séparation (“lecteurs et lectrices”, ce qui conserve cependant la binarité).

Exemple : « Les lecteur•ices sont intéressé•es. »

Autre possibilité similaire : la concaténation du masculin et du féminin. Ainsi, on associe le masculin et le féminin en un néologisme, comme s’il y avait le point médian… mais sans le point médian ! À l’oral, on lit comme c’est écrit.

Exemple : « Les lecteurices sont intéressées. »

On peut aussi choisir de remplacer tous les accords par un “x” ou d’ajouter un “x” après le point médian, pour bien signaler que l’inclusif ne se limite pas au masculin et au féminin. Ce n’est pas forcément évident à l’oral, mais il y a des façons de faire.

Exemple : « Les lecteurix sont intéresséx. » ou « les lecteur•xices »

Évidemment, je ne peux qu’encourager l’utilisation des épicènes (mots qui sont identiques au masculin et au féminin), comme « esthète » ou « mécène ».

Creusez aussi dans le passé de la langue française pour retrouver de beaux anciens féminins et les remettre à l’honneur : jugesse, mairesse, notaresse, philosophesse, libraresse, orfèvresse, clergesse, jongleresse, chasseresse, baillive (féminin de bailli), daine (de daim), gnomide (de gnome), loup-cerve (de loup-cervier), quidane (de quidam), sphinge (de spinx)…

Et pour les pronoms, il en existe une foultitude de nouveaux !

Dans ma newsletter, j’utilise « iel/iels » en pronom-sujet (comme « il » et « elle ») et « ellui/elleux » pour le pronom-objet (avec « lui/eux » et « elle/elles »). Dans mon roman, j’utilise « ielle/ielles » comme pronoms-objets.

Quant au démonstratif, pour « celui » ou « celle », j’aime bien utiliser « cielle », que je trouve plus poétique que « cellui ».

Cependant, il existe de très nombreux néo-pronoms : al, ul, ol et d’autres que je ne connais pas. L’important est de bien respecter les pronoms de chacunǝ !

Encore une fois : tant que vous essayez d’inclure, la façon dont vous le faites n’a pas tant d’importance. C’est comme pour les cadeaux : c’est l’intention qui compte.

Il n’y a pas de « bonne » façon d’utiliser l’écriture inclusive, tant que le but est sincèrement d’inclure.

Alors à votre inclusivité !

On déconseille fortement à un père qui voit son fils qui tape son frère, de régler la situation en lui criant d'arrêter de taper son frère, tout en soit même tapant sur le tapeur.

Ce décalage entre les paroles et les actes, cette dissonance cognitive est une torture psychologique.

Et pourtant les réacs dans leur paroles prétendent que nous voulons "imposer" l'ecriture inclusive... alors que nous n'en avons ni l'envie ni les moyens

Alors que eux font l'acte très concret d'essayer de nous faire taire

- à grand coup de pathos : c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres

- à grand coup d'argument d'autorité : c'est l'Académie qui l'a dit, elle a toujours raison et elle est pas du tout sexiste

- et eux sont susceptibles d'y arriver parce qu'ils ont le bénéfice du satus quo versus la fragilité de la nouveauté.

Sans doute la pire de toutes leurs incohérences

Et c'est à mourir de rire que les mêmes pédants qui prétendent nous faire respecter scrupuleusement les règles absurdesment complexes du dialecte de français que préconise l'académie

... ah ben non tout d'un coup ils sont très à cheval sur la simplicité